こんにちは、てもきちです!

今回は、薪ライフに必要な玉切り馬の作り方についてです。

玉切り馬とは、丸太を短く切るための道具です。

丸太をチェーンソーで安全に効率よく切るためには、玉切り馬があると便利です。

ネット検索すると、自作している人が多くいました。

実際に僕にも作れそうだったので、作ってみたらできました。

なので、作り方を紹介します。

材料と道具

まずは、材料と道具を揃えます。

全てホームセンターで揃います。

材料

1×4材 1820mm 10枚

ボルト(直径10mm×長さ60mm) 3本

ナット(直径10mm) 3個

ワッシャー(直径10mm) 9個

コーススレッド 30本

ペンキ(水性)

フック付きのゴムひも(フックは片側だけでもOK)

必要な道具

電動ドライバー(ビス締め用と穴あけ用で2個あると便利)

穴あけ用のドリルの先端(直径4mmと10mm)

のこぎり(丸ノコもあれば便利)

金づち

ノミ

スコヤ(差し金)

メジャー(2mあればOK)

鉛筆かシャープペンシル

紙やすり

クランプ2個

L字金具

ペンキ塗り用の刷毛

差し金、スコヤ、メジャーはこんな道具です。

(外から、差し金、スコヤ、メジャー)

.jpg)

クランプ(下の2つ)とL字金具はこんな道具です。

.jpg)

垂直に木材を固定する場合に、こんな風に使います。

こうして安定させてから、ビスを打って固定します。

他に良い方法や道具があるのでしょうが、手持ちの物で固定する方法を考えたらこうなりました。

作り方

材料を切る

まずは材料を切ります。

全て半分に切ります。1×4の長さ1820mmの半分、910mmにします。

木材によっては長さが少し異なりますが、大きな影響はないので、気にしなくてOKです。

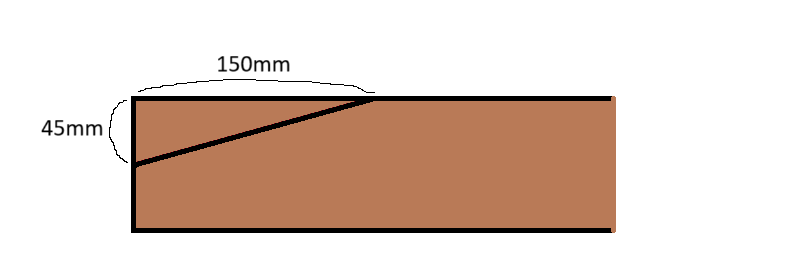

次に、板6枚の端を斜めに切ります。

この斜めの面に丸太が乗るイメージです。

以下の図のように切るので、スコヤで測って線を引いてからそれに沿って切ります。

切った面はざらざらしていて手を切る可能性があるので、紙やすりで滑らかにします。

.jpg)

きれいになりました!

.jpg)

ボルトを通す穴を開ける

次に、ボルトを通す穴を開けます。

端から200mmのところに穴を開けるので、線を引き、中心に目印を付けます。

(下の写真は、最初中心より少し下にしようと思ったので、少しずれたところに印があります)

(実際の作業時は斜めに切る前に穴あけしたので、写真では斜めに切れていない材になっています)

全部で6本に印をつけます。

そこに10mmのドリルの先端を装着した電動ドライバーで穴を開けます。

.jpg)

…あ、ぼろぼろになってしまいました。

勢いよく開けるとよくなかったので、そぉっと回し始めてください。

.jpg)

最初よりは上手くできました。

ちなみに、板の下側にいらない木を当てておいてから穴を開けると、反対側もきれいに仕上がります。

横板の溝を彫る

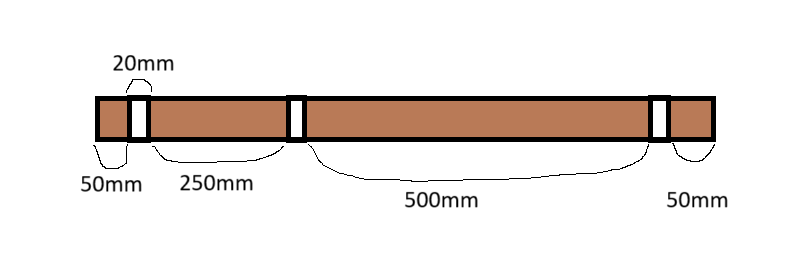

横板として板を4本使うのですが、安定させるために溝を彫ることにしました。

下の図の白い部分を彫ります。

彫る幅は1×4の厚さ分(約20mm)、深さは板の厚さの半分以下(9mm以下)であればOKです。

早速、ノミで彫っていきます。

ですが、なかなかうまく彫れなかったので、丸ノコを使うことにしました。

丸ノコの刃先を9mm以下(板の厚さの半分以下)に調整して、下の写真のように彫りたい部分に切り込みを入れます。

くれぐれも刃先が出すぎて切り落とさないように注意してください。

そこを金づちで叩きます。

すると、ポロポロと木が取れてきます。

良い感じに取れました。

あとは、面が平らになるようにノミで仕上げればOKです。

塗装する

材料の加工が済んだら、塗装します。

斜めに切った端材も後で3つ使うので、それも塗装します。

玉切り馬は屋外にさらすものではないので、速乾性を重視して水性塗料を使用しました。

横板を取り付ける

.jpg)

続いて、横板を取り付けます。

ただ、垂直に3枚を取り付けるので、凄くやりにくいんですよね。

まずは、下側の板を取り付ける位置に印をつけます。

板の端から150mmのところに線を引いておきます。6枚分やります。

取り付けには、苦肉の策としてクランプを写真のようにセットして、少しでも動かないようにしました。

固定→下穴開けを3か所分、固定→ビス留めも3か所分やります。

下穴開けは面倒ですが、いきなりビス留めをすると木が割れる可能性があるので、やった方がいいです。

-1024x576.jpg)

今考えれば、最初に紹介したようにL字金具を使えば固定できた気がします。

上から斜めにクランプで金具を固定すればよかったです。

クランプ6個とL字金具3個があれば、一気に固定して3か所一気に下穴開け、ビス留めができるので、作業効率がアップすると思います。

横板の取り付けは、完成したものが左右対称となるように注意してください。何気なく作業していると間違えるかもしれません。

.jpg)

上側の横板も取り付けます。

下の板の上部から190mmのところに線を引きます。

そこが、上側の横板の下部の取り付け位置となります。

(下の写真はボルトとナット取り付け後のものです)

.jpg)

これで横板の取り付けができました!

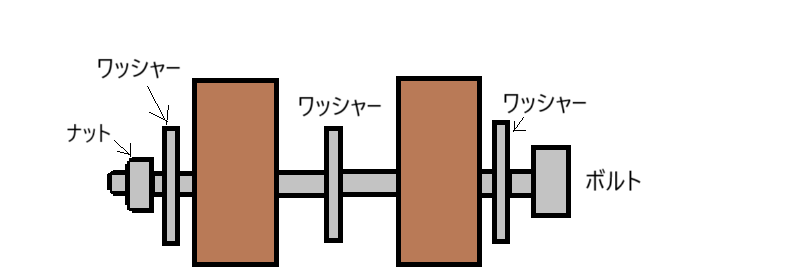

ボルトとナットで1つにする

続いて、ボルトを通して先の2つのものを繋げます。

↓の図のように、最初の方に開けた穴にボルト通して木を固定します。

.jpg)

できました。

開閉できなくなるので、きつく締めないようにしてください。

(下の写真は、上の横板と丸太を乗せる部分の斜めカットはしていない状態です)

.jpg)

ストッパーを取り付ける

最後に、開閉した際にストッパーとなる木を取り付けます。

使うのは、最初の方で板を斜めにカットした端材を使います。

こんな感じで取り付けてみました!

しっかりストッパーの役目を果たしてくれているだけではなく、三角の形がなんだかおしゃれな感じになっています!

良い感じです。

これで完成です!

さらに、この馬は折りたたんで収納しやすくできるので、折りたたんでみます。

よいしょ…

あれ………?

たためないーーーー!!

なんと!

おしゃれな端切れが邪魔をしている!

.jpg)

って、考えればここにあれば畳めないのは当然だ!

気付かんかったー!

……

気を取り直して、こんな風に変化させちゃいます。

……え?不自然な穴が2つ見えるって?

私にはそんなもん見えません。

…

……

………

…………

……………見えました。

戒めとして変に隠すことはせず残しておくことにします。

おしゃれだなんて調子に乗ったから失敗したのでしょう。これは教訓ですね。

こんなところにも学びがあるとは。びっくりです。

読者の方は、玉切り馬の作り方も、調子に乗ると失敗することも学べるなんて幸せ者ですね。

さて!改めて…!

閉じるようになったので、

完成です!!!

使い方

.jpg)

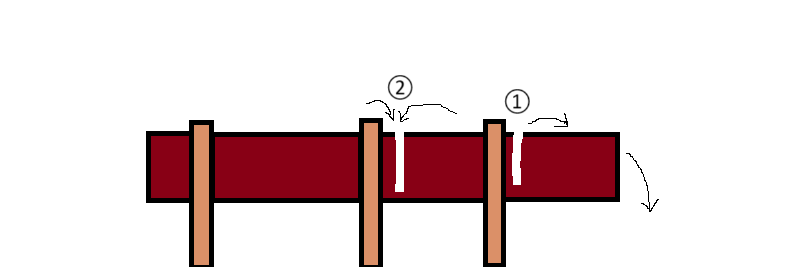

実際に丸太を切るときは、こんな感じでフック付きのゴムひもを使って丸太を固定してから、チェーンソーで切ります。

切るのは写真の下側の方です。

上の図の①がそこです。

なぜそこで切るかと言うと、上から切っていくと丸太の重みで下に下がっていくので、切り口が開いていき、チェーンソーがスムーズに動きます。

②だと、丸太の重みで内側に来るので、チェーンソーの刃が挟まり動かなくなってしまうので、注意してください。

②でも、初めに丸太の下部を切り上げて切り込みを入れておけば、挟まれにくくはなります。

丸太が太ければ太いほど難しくなるので、注意してください。

工夫したところ

この玉切り馬を作るにあたり、工夫したところがあります。

開閉のストッパーについてです。

市販品では、上の横板の位置(黄色の線のところ)で開きが止まるようになっていますが、それだと万が一内側で切ったときに、勢い余って横板を切ってしまう気がしました。

そのため、上の横板は下の方に下げ、別でストッパーを付けました。

これにより作業性が上がり、誤って壊してしまう心配もなくなりました。

まとめ

今回は、玉切り馬の作り方と使い方を紹介しました!

何かを作るときはいつもそうなんですが、簡単そうに見えて、やってみると細かいところで考えないといけない部分が出てくるんですよね。

試行錯誤だし、微調整が生じますが、それが経験になるので、自分でやることは大事です。

そして、こうやって自分のミスも晒して記録に残すことも大事だと思います。

ぜひみなさんも玉切り馬を作って、薪をどんどん作っちゃってください。

エコライフへまっしぐら!

-120x68.jpg)

コメント